Por José Víctor Arias Montes

Una lejana y atractiva propuesta editorial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM ha sido la edición de una revista que recoja y divulgue multitud de acontecimientos académicos y profesionales que son merecedores de su publicación en sus páginas. Lo mismo un breve artículo de análisis y/o crítica de una obra o la opinión de aspectos gremiales o la difusión de un plan de estudios o simplemente transmitir los aconteceres universitarios cotidianos, han sido parte de los contenidos en sus páginas han quedado para la historia, nuestra historia de la arquitectura.

Es el caso de la revista arquitectura ena, en su número 8 editado en mayo de 1960, siendo director el Arq. Ramón Marcos Noriega, divulgó un pequeño ensayo de Mathías Goeritz que llevó por título “¿Arquitectura emocional?” y que se refiere a la construcción del Museo Experimental El Eco y las Torres de Satélite. Por la originalidad e importancia de estas obras, pregoneras de la arquitectura emocional, y sin hacer a un lado la amplia descripción realizada por el Arq. Mauricio Gómez Mayorga (revista Arquitectura México, núm. 45, marzo de 1954, pp. 38-45 —fotografías tomadas de este artículo—), reproducimos aquel escrito que nos sigue pareciendo excepcional:

¿Arquitectura emocional?

La idea de una ARQUITECTURA EMOCIONAL me vino al recibir la invitación de Daniel Mont para construir, en un terreno de una calle céntrica de la Ciudad de México, “lo que me diera la gana”. Eso fue en 1952, en los tiempos del auge del funcionalismo.

Nunca me había enfrentado a un problema similar, siendo pintor y escultor, no me había interesado mucho por la función lógica de un edificio, sino siempre, cuando se habló de arquitectura, pensé en las profundas impresiones que me habían causado las grandes obras que reunían en sí a todas las artes, y en las cuales formaba, desde luego, parte esencial la estructura arquitectónica. El gran impacto de esas obras, de uno u otro estilo o concepto artístico, me parecía lo más sublime, dentro del arte. Que yo había conocido, sin que me hubiera inquietado la pregunta por donde empezaban o terminaban los elementos “arquitectura”, “escultura”, “pintura” o hasta “poesía”.

Ahora, al verme enfrentado a la tarea de construir un edificio, me decidí por un “Museo Experimental” que empezó sus actividades, es decir, sus experimentos, con la obra arquitectónica de su propio edificio. La obra fue comprendida como ejemplo de una arquitectura cuya función era, en gran parte, la emoción.

Plantas baja y alta de “El Eco”.

Escribí entonces, en forma de manifiesto polémico:

“El arte en general, y naturalmente también la arquitectura, es un reflejo del estado espiritual del hombre de su tiempo. Pero existe la impresión de que el arquitecto moderno, individualizado e intelectual, está exagerando a veces, —quizá por haber perdido el contacto estrecho con la comunidad—, el querer destacar demasiado la parte racional de la arquitectura. El resultado es que el hombre del siglo XX se siente aplastado por tanto “funcionalismo”, por tanta lógica y utilidad dentro de la arquitectura moderno. Busca una salida, pero ni el esteticismo exterior comprendido como “formalismo”, ni el regionalismo orgánico, ni aquel confusionismo dogmático se han enfrentado a fondo al problema de que el hombre —creador o receptor— de nuestro tiempo aspira a algo más que a una casa bonita, agradable y adecuada. Pide —o tendrá que pedir algún día— de la arquitectura y de sus medios y materiales modernos, una elevación espiritual; simplemente dicho: una emoción, como se la dio en su tiempo la arquitectura de la pirámide, la del templo griego, la de la catedral románica o gótica —o incluso la del palacio barroco—. Sólo recibiendo de la arquitectura emociones verdaderas, el hombre puede volver a considerarla como un arte.

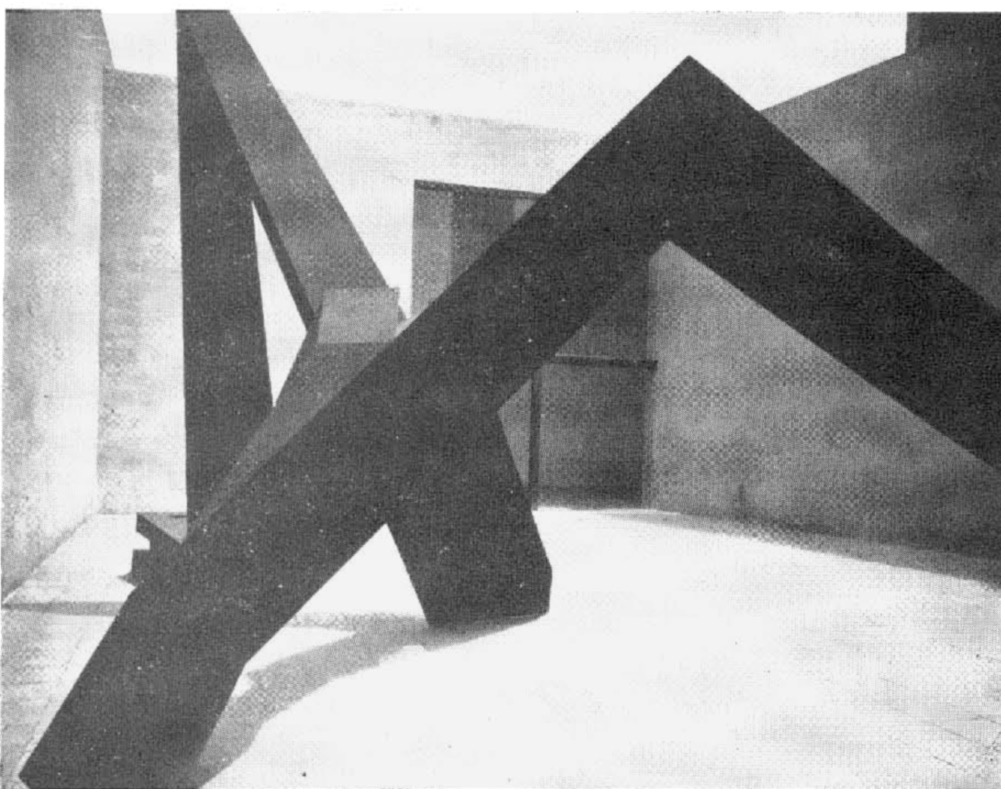

Serpiente geométrica de lámina soldada, en el patio de las esculturas.

Saliendo de la convicción de que nuestro tiempo esté lleno de altas inquietudes espirituales, el museo experimental no quiere ser más que una expresión de éstas, aspirando —no tan conscientemente, sino casi automáticamente— a la integración plástica para causar al hombre moderno una máxima emoción.”

Con este concepto construí, en 1952/53, el discutido Museo Experimental EL ECO que más tarde se convirtió en Sala de reuniones religiosas, luego en restaurante y finalmente en Cabaret. Con pocos acondicionamientos y cambios en la decoración, el mismo edificio hubiera podido servir perfectamente de tienda de decoración, sala de exposiciones de automóviles, o incluso de casa-estudio de un arquitecto. Según mis informaciones, hoy día resta bien poco del edificio. Los cabaretistas, bajo la refinada batuta del propietario del terreno, lograron la destrucción o vulgarización total de mis ilusiones.

Desde luego la obra no era, ni quería ser, más que un experimento. Casi no había ningún ángulo de 90° en la planta del edificio. Algunos muros eran delgados en un lado y más anchos en el opuesto. Siempre busqué una extraña y a veces imperceptible asimetría, parecida a la que se encuentra en la construcción de cualquier cara, de cualquier árbol, de cualquier ser vivo. No existían, por otro lado, curvas amables, ni vértices agudos. El total fue realizado en el lugar mismo, sin planos exactos. Albañil, pintor, escultor, “arquitecto” —eran prácticamente una persona—.

Parece que el trabajo en EL ECO tenía una influencia decisiva sobre mi obra escultórica en general. Vi el problema espacial con otros ojos. Me interesé en volúmenes de tamaño monumental. Soñé con la construcción de una inmensa catedral o pirámide de nuestro siglo, un rezo gigantesco.

El ballet experimental de Walter Nicks.

Y efectivamente, cuatro años después, en 1957, recibí, gracias a mi gran amigo el arquitecto Luis Barragán, otro encargo —aún más atrevido. Se trataba de realizar la entrada de una nueva ciudad de la cual no existían más que los planes. Al ver el paisaje desierto, pensé en unas columnas verticales, en las torres de San Gimignano, en los rascacielos de Mannhattan. Y gracias a la ayuda y colaboración de Luis Barragán y del Arq. Mario Pani, planificador de esa nueva CIUDAD SATÉLITE, —allí están: cinco Torres triangulares, de 57 a 37 metros de altura, tres blancas, una amarilla y una de color naranja.

No son, naturalmente, tan altas como yo me las había imaginado al principio. También son cinco en vez de siete, la plaza misma quedó diferente y más estrecha de lo que me hubiera gustado, y últimamente se cambió el color de una de las Torres. Pero aquí se trataba por fin de una obra monumental cuya función exclusiva debía ser la emoción.

Los arquitectos insisten en que las Torres no son más que una gran escultura. —y tienen razón—, Pero —¿Qué importa? Para mí eran pintura, eran escultura, eran “arquitectura emocional”. Y mu hubiera gustado colocar pequeñas flautas en sus esquinas para que el viajero que pasa por la carretera oiga un extraño canto causado por múltiples sonidos en el viento. Para que ellas también sean música. Aunque para la mayoría de las gentes, estas Torres nada más significan un gran anuncio publicitario, para mí, —absurdo romántico dentro de un siglo sin fe—, han sido y son un “REZO PLÁSTICO”.

Pue sí, este par de obras, y seguramente otras más de Mathías Goeritz y de otros arquitectos, han quedado inscritas en nuestra historia como portadoras de una inmensa emoción al habitarlas según sus propias finalidades con las que fueron creadas.